2月23日,2025年中央一号文件发布,首次提出发展“农业新质生产力”,提出“瞄准加快突破关键核心技术”“支持发展智慧农业,拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景”……

春耕时节,科技焕“新”。今天,让我们透过一粒粮食从备耕播种、田间管理、收割储藏的“旅程”,看电子科技赋能“农业新质生产力”的迭代发展。

备耕播种:从“靠天吃饭”到“精准落种”

曾经,播种是“手撒一把种,收成看天命”,农业生产高度依赖自然条件和人力。如今,随着科技的飞速发展,农业生产方式发生了翻天覆地的变化。北斗导航技术的应用让播种机精准到厘米,无人驾驶收割机昼夜不停作业,每一粒粮食都被科技“定位”,每一寸土地都被数据“丈量”。中国电科将“北斗卫星导航”“大数据”等先进技术深度融入农业生产,推动农业从传统模式向智慧农业转型,从农机作业监管系统起步,逐步扩展到农业生产“耕种管收”全链条信息化监测。中国电科与农机生产企业、合作社紧密合作,推动智能农机的研发、制造和信息系统建设,为智慧农业提供一站式解决方案,不仅能够提高生产效率,还将为粮食安全、环境保护和农村经济发展提供强有力的支撑。

灌溉施肥:从“大水漫灌”到“营养定制”

科学用足用好化肥,对于保障粮食安全意义重大。传统灌溉施肥方法,靠经验,浪费多,运用水肥一体化可节水20%以上、节肥30%、减少水肥管理人工成本50%以上、亩增产20%。中国电科创新研发智慧水肥一体化灌溉系统,通过传感器实时监测作物生长环境数据,运用人工智能、农业大数据等,对作物种植管理过程拟合模型测算,形成标准化农业生产数据模型,结合作物需水、需肥规律,实现科学灌溉施肥,达到节水、省肥、提高利用率、节省劳动力等效果,提高粮食种植管理决策精准度,促进大面积增产。

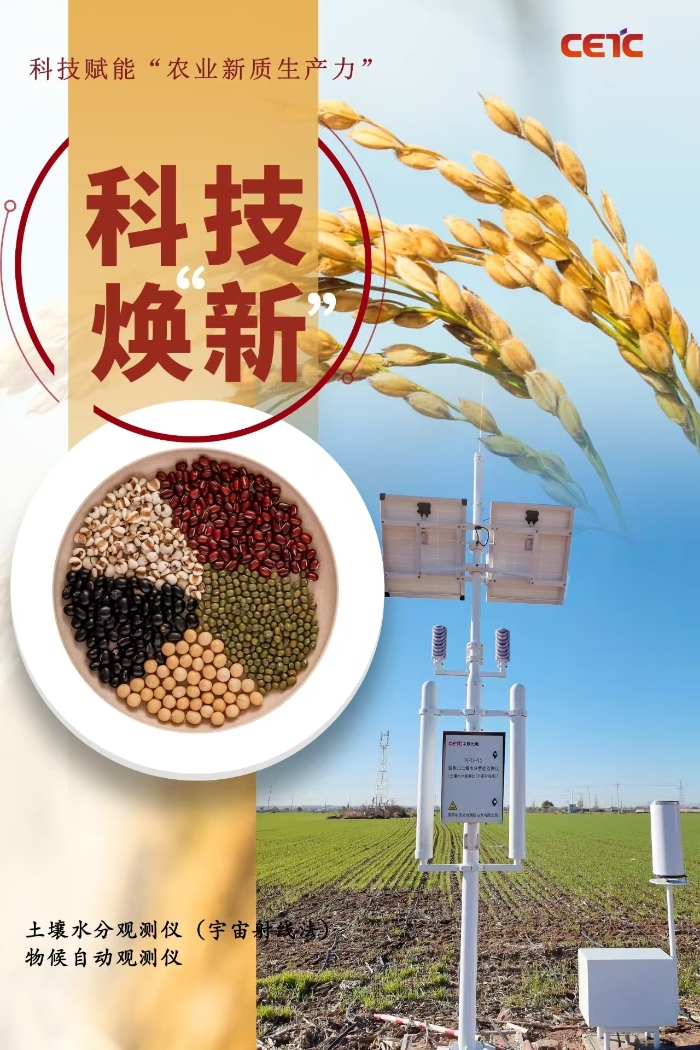

墒情苗情:从“肉眼判断”到“智慧监测”

墒情旱情监测预警、农业气象灾害实时监测、作物发育期自动识别……曾经需要经验判断和劳力投入的田间管理,实现数字化“蝶变”。中国电科研发土壤水分观测仪(宇宙射线法)、物候自动观测仪、八合一环境传感器等设备在河南、辽宁、重庆、海南等地应用,通过摄像头“看”、传感器“感”、智能算法作决策,精准判断哪块地缺水,智能识别农作物生长状况,及时发现处理粮食生长过程中的问题。土壤水分观测仪(宇宙射线法)实时测量空气温度、相对湿度、雨量、热中子强度等数据,精准监测百米级区域地表土壤水分。物候自动观测仪基于物联网智能感知、图像处理、多通道测量、机器学习和三维激光测量等技术,对植被长势进行长期、自动、智能、连续观测。

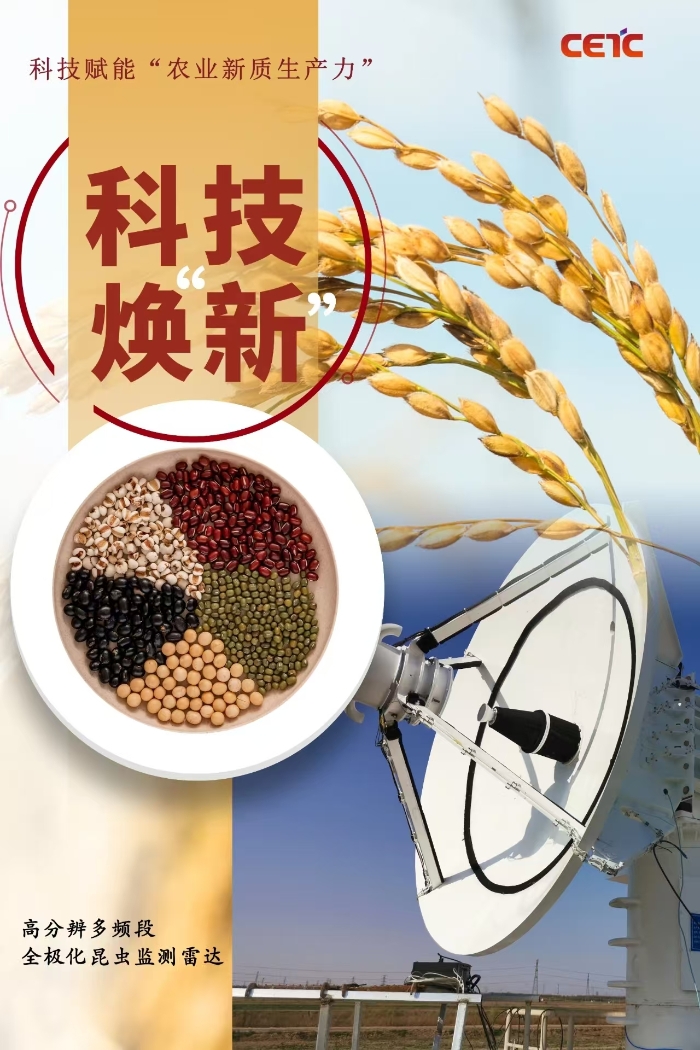

虫情病情:从“被动应对”到“主动预警”

病虫害防治,发现再治、为时已晚。中国电科参与研发我国首个高分辨多频段全极化探虫雷达应用农业领域。探虫雷达长着“火眼金睛”和“智慧头脑”,通过对探测跟踪结果的数据处理,实现对有害昆虫振翅频率、体长、体重、雷达散射截面、头部朝向的测量。该雷达已获取三年以上的迁飞昆虫科学观测数据,为农业害虫的空中迁飞规律、种群结构特征等研究提供了关键数据支撑,相关研究成果为构建全国性昆虫迁飞预警平台奠定技术基础。自主研发风吸式杀虫灯,利用先进光源技术,融合多光谱诱捕与负压风吸捕杀系统,全程零化学药剂介入,在日间蓄积电能,夜间为杀虫灯供电,实现绿色高效的病虫智能化防控。

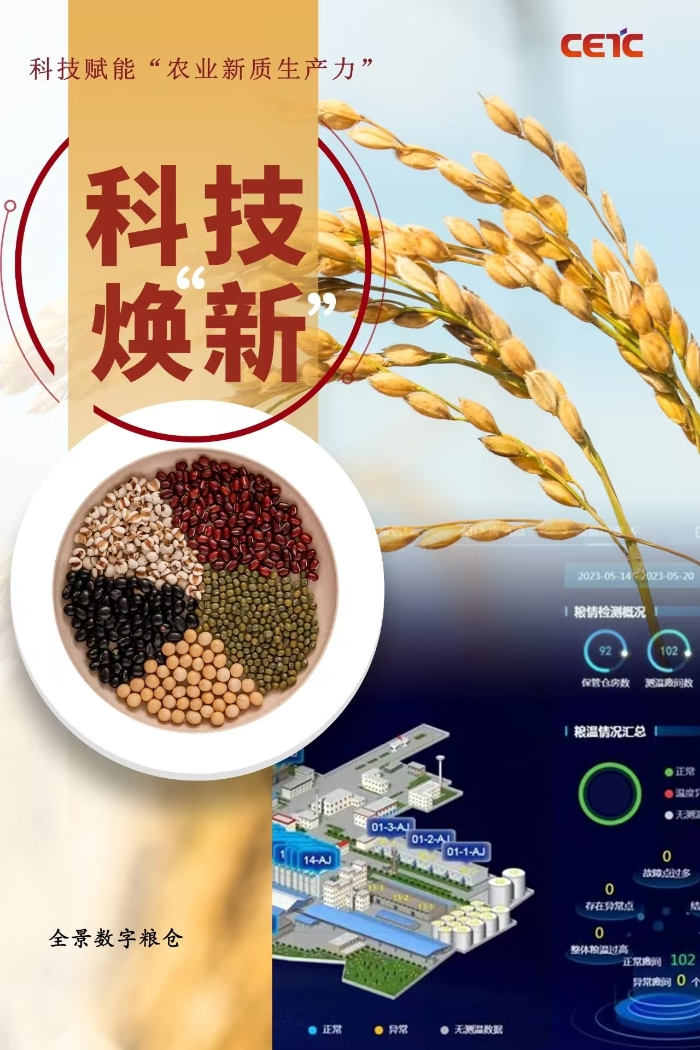

收割储藏:从“人工看粮”到“智能监管”

在屏幕上可以看到粮仓的玉米储存情况,再放大一点能看到一颗颗的玉米情况,一旦出了生虫之类的情况,都可以监测到,在监控中心可以随时切换到不同地方的粮仓,监测粮食入库、仓内保存、粮食出仓等情况……中国电科支撑打造储粮智慧监管平台、智能粮库集中管控平台以及粮库智能化改造,构建粮食购销领域全面互联互通、数据实时汇聚、全程即时在线、穿透式监管的信息化动态管控体系,直观查看直属库及分库的储粮数量、粮情、出入库等业务,实现上级对下级储粮状况的智慧化监管,让粮食管控“看得见摸得着”,托起“端牢中国饭碗”的坚实底气。

从播种到储藏

每个环节都在被科技重新定义

一粒粮食的生长旅途

丈量着“农业新质生产力”的创新边界

这是从“经验农业”到“智慧农业”的质变

更是从“靠天吃饭”到“知天而作”的跨越

让农业插上科技翅膀

中国电科以“科技之笔”

绘就生机盎然的“春耕图”